超薄原子层沉积薄膜的纳米尺度化学与形貌表征

Get the pdf download to your inbox:

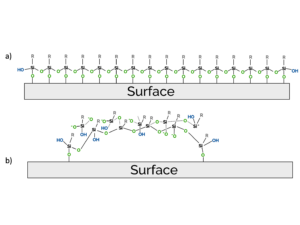

原子层沉积(ALD)技术可制备多种氧化物薄膜,其在半导体行业具有广泛应用,亦涉及药物钝化等较少为人知的领域。该技术通过自限制性吸附机制,确保原子级精度的逐层沉积,形成高度均匀的保形涂层。ALD薄膜的特性与质量取决于前驱体选择及后退火工艺。目前尚无完善的分析工具能够表征此类超薄薄膜的表面化学特性。本应用说明通过Al₂O₃、ZrO₂与TiO₂超薄薄膜的PiF-IR光谱,展示IR PiFM技术在ALD薄膜表征中的应用。

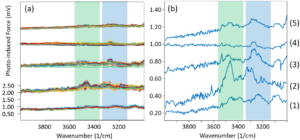

图1展示了厚度1至50纳米的ALD生长Al₂O₃薄膜的PiF-IR光谱,并与文献[1]中的体相FTIR光谱进行对比。值得注意的是,PiF-IR光谱峰形较体相FTIR更为尖锐且特征明确。所有厚度薄膜的信号主要集中于750-910 cm⁻¹区间。当薄膜厚度大于5纳米时,500-750 cm⁻¹区间的信号随厚度增加缓慢增强。根据文献认定,500-750 cm⁻¹区间的峰位归属为AlVI配位结构,750 cm⁻¹处的肩峰与890 cm⁻¹处的特征线则归属为AlIV配位结构[1](AlIV与AlVI分别指铝在四面体与八面体构型中的四配位与六配位状态)。870 cm⁻¹附近的峰位源于Al-O键的弯曲振动,而670 cm⁻¹附近的谱带归属为Al-O-Al键。基于上述谱带归属,1纳米与2.5纳米厚度的薄膜可能主要由四面体配位构成,而厚度超过5纳米的薄膜似乎逐渐包含八面体配位。通过对PiF信号积分发现,总信号强度随厚度增加而增强(至10纳米达到峰值),但在25与50纳米厚度时出现下降。此类现象在PiFM对聚合物薄膜的测量中亦有发现,其源于探针逐渐远离介电基底时导致的针尖增强场强度衰减[2]。5纳米厚度薄膜的光谱呈现明显异常,出现其他厚度未观察到的新峰位。1260 cm⁻¹处的显著峰通常与Si-CH₃相关,这可能表明硅基底在ALD工艺前已受到有机污染物污染。

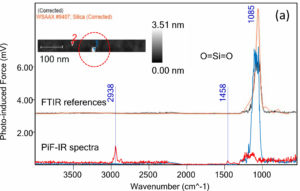

图2展示了通过ALD工艺生长的2.5纳米厚Al₂O₃、ZrO₂与TiO₂薄膜的PiF-IR光谱。为便于对比,三种薄膜的Y轴尺度已单独调整。即使对于2.5纳米厚度的薄膜,三种氧化物的光谱差异仍十分显著。可调谐激光器的波数范围可扩展至600 cm⁻¹以下,这使得IR-PiFM能够明确区分这些氧化物。需注意ZrO₂光谱在900 cm⁻¹以上出现的峰位与图1中5纳米厚Al₂O₃的观测结果相似,很可能同样源于基底污染。

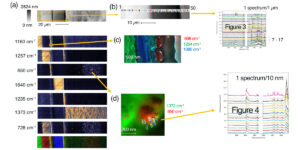

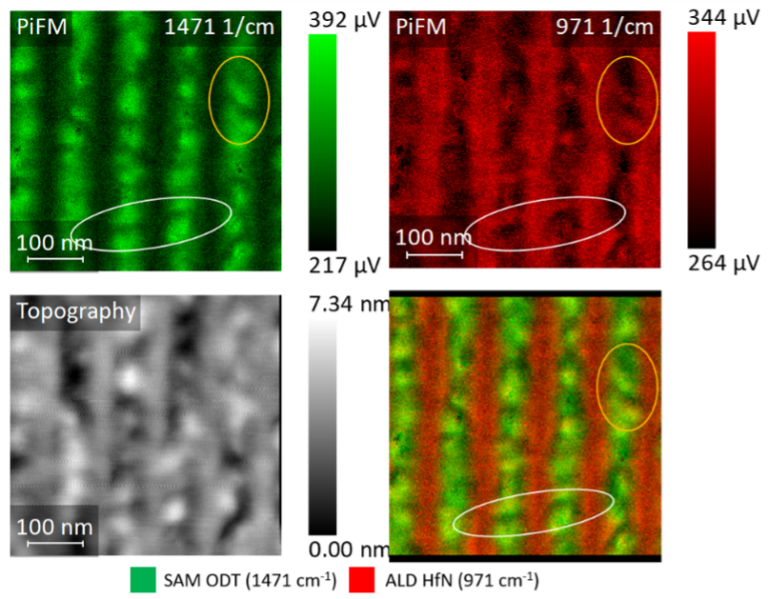

IR PiFM的另一优势在于能以纳米级空间分辨率绘制超薄ALD薄膜的分布图。图3展示了在光栅结构上ALD生长氮化铪(HfN)的IR PiFM分析,该结构表面覆有用于掩蔽金属结构的有机分子自组装单分子层(1-十八烷硫醇)。形貌图(左下)显示HfN生长形态未按设计预期形成。1471 cm⁻¹处的PiFM图像通过C-H弯曲振动模式映射SAM分子分布,显示SAM覆盖存在大量空隙,导致金属暴露于HfN生长环境中。971 cm⁻¹处的图像映射HfN薄膜分布,表明HfN在所有无SAM覆盖区域(包括存在SAM空隙的金属线)均发生生长,从而形成观测到的杂乱形貌;黄色椭圆区域显示HfN(红色图像)占据了SAM的空隙(在绿色SAM分子背景中呈现暗色)。白色椭圆区域则呈现不同情况:SAM上的空隙未被HfN薄膜覆盖,表明这些空隙是在HfN生长过程中产生的,因此既无SAM也无HfN存在于这些位点。

如上所述,IR PiFM技术能够以前所未有的空间分辨率与灵敏度,分析ALD工艺生长超薄薄膜的局部化学状态与空间分布特征。

参考文献

[1] R. R. Toledo et al., Nova Scientia, 10, 83 (2018)

[2] J. Jahng et al., Anal. Chem. 90, 11054 (2018)

Interested in a niche application?

Ask us, we may have already studied it.